はじめに

保護猫の爪切り、これは猫と暮らす私たちが必ず直面する儀式でもあります。

「うちの子、触らせてくれないし」

「シャーッと言われて心が折れた…」

そんな悩みを抱きながらも、愛情だけは猫に負けない!と自負するビギナーさんにこそ届けたいのが、本記事のテーマです。

特に初心者の方にとっては、爪切りは本当になかなかのハードル。爪切りは猫自身や飼い主、そして家具のためにも欠かせませんが、「怖い」「嫌がられる」「失敗が怖い」と悩む方が多いのも事実です。

そこで本記事では、初心者でも安全・安心・快適に 爪切りに挑戦できるよう、実体験も交えつつ徹底解説します。

保護猫の爪切りの重要性

なぜ爪切りが必要なのか

猫の爪は武器であり道具。野性下では獲物を捕まえたり、木登りをしたりする際に欠かせないものですが、室内飼育が一般化した現代の猫の場合、生活スタイルが大きく異なりますので、「猫は爪とぎするから爪切りは不要」という声も聞かれますが、実は人間と共生する環境では定期的な爪切りが必須です。

恐ろしい事に江戸時代には猫の爪は引っこ抜いてた説もありました。(ひぃっ!)

まず一つ目の理由は、健康トラブルや怪我の予防です。爪が伸び過ぎるとカーペットやカーテン、家具に引っかかりやすくなり、爪が折れて出血したり、最悪の場合は皮膚に刺さって「巻き爪」や感染症になるリスクが高まります。また、「猫ひっかき病」など爪を介した人への感染症も侮れません。

二つ目は家族(ヒトや他の動物)や家具の安全。「猫パンチ」や「後ろ足キック」で飼い主が怪我をしたり、大切な家具がボロボロ…という経験、愛猫家であれば一度はあるのでは?。

そして三つ目は「日常のケアと信頼関係づくり」という観点です。爪切りは猫と向き合う穏やかなスキンシップタイムでもあり、毎回じっくり観察することで小さな健康変化も早期発見できます。

このように、保護猫の爪切りは「やるべきケア」であるだけでなく、猫と人の暮らしを丸く優しくする“秘伝のスパイス”なのです。

切らなくても爪とぎしているうちにはがれてきますが、ギザギザしています。

はがれた爪のぬけがら

保護猫特有の注意点

保護猫の爪切りでつまずきやすい最大のポイントは「前提条件との差」。保護猫は「人間の手に触れられること自体が初めて」「過去のトラウマがある」「警戒心が強い」など、ペットショップや家庭で生まれ育った猫と比べて、“警戒モード”がデフォルトのケースが多いのです。

そのため、いきなり爪切りに挑むのではなく、まずは「触れる」「少しずつ手を添える」という信頼づくりからスタートしましょう。例えば「背中や頭を数秒撫でるだけ」「手におやつを持って近づく」など、無理なくご褒美付きでチャレンジを積み重ねていくのがコツです。

また、道具や音に敏感な猫も多い傾向に。爪切り本体を視界に入れるだけで逃げてしまう猫も少なくありません。さらに、猫と飼い主双方にとって“安全第一”が絶対の大前提。暴れてしまう子には無理強いしない、一度中断してOK、といった柔軟さを大切にしましょう(決して「一発勝負!」はダメ)。

「すぐ触れない子には段ボール製爪とぎの活用」など、直接手を加える以外にも選択肢を知っておくことも大切です。

初心者が知っておくべきこと

初心者の方が「保護猫 爪切り」に挑戦するには、知識・準備・心構えの三本立てが欠かせません。特に大切なのは「すべての爪を一度に切る必要はない」「完璧にできなくても大丈夫」という考え方です。

爪切りの頻度は年齢や生活環境によって異なりますが、「2週間に1回」や「1カ月に1回」を目安に、爪の先がとがってきた・家具にひっかかる・フローリングにカチカチ音がしだした…など、行動からタイミングをつかむことも大切です。

さらに、爪の根元にあるクイック(血管部分)を切らない・焦らず1本ずつ切る・嫌がり出したら即中断、といった基本ルールは必ず守りましょう。暴れやすい子なら洗濯ネットやバスタオルを用意し、どうしても難しい場合は動物病院などプロを頼るのも選択肢です。

そしてこれがなかなか調べても出てこない猫の爪の数ですが、前足(手)は片方5つずつ、後ろ足は片方4つずつあります。前足(手)の片方の1つは人間の親指のように少し腕側にあります。ここ、忘れがちなのです。

切るところを間違えると出血します💦

何より「猫との信頼が攻略の最強アイテム」。ご褒美と優しい声かけを忘れなければ、徐々に保護猫との距離も縮まっていきます。初心者こそ、ゆっくり・丁寧・ポジティブに進めましょう!

猫の爪切り方法の基本

必要な道具

「猫 爪切り 方法」で検索すると、たくさんの爪切りグッズがヒットしますが、初心者・保護猫家庭には「シンプル&安全設計」が基本。人間用の爪切りは推奨されません。

- 猫専用爪切り(ハサミ型やギロチン型)

- 止血用ガーゼ・コットン・止血パウダー

- ご褒美用おやつ

- 洗濯ネットやバスタオル(暴れる場合)

- 防塵グローブ(噛みつき防止用、必要な場合のみ)

ハサミ型は切り口が見えやすく初心者向き、ギロチン型はサクッと切れて時短、ニッパー・ピコック型は硬い爪や細かい調整向きです。おやつ・洗濯ネット・止血剤・タオルなどのサポートグッズも安全な「猫 爪切り 方法」の心強い味方。どの道具も1000円前後で入手できるものが多く、初期投資は最小限でOK。

特に初心者は「切れ味」「手軽さ」「安全性」を重視して、自分と猫の手の大きさ・性格・爪質に合ったものを選びましょう。新しい道具は猫の見えない位置で静かに用意、「音」にもご注意ください。

安全な爪切りの手順

「猫 爪切り 方法」の王道は、リラックスできる環境を整えた上で、段階的に進めることです。以下に具体的なステップを紹介します。

- 猫を落ち着かせる:静かで安心できる環境、猫のお気に入り場所や遊んだ後のまったりタイムがベスト。

- 猫を抱える:後ろから優しく膝の上に。バスタオルや洗濯ネットで包み、視界を遮ることで安心感をプラス。

- 足先を持つ:利き手と反対の手で足先を持ち、肉球を軽く押して爪を出す。力を入れすぎない。

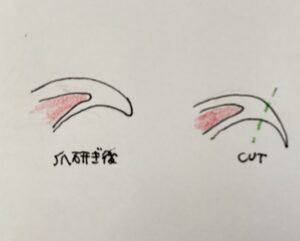

- 爪の状態をチェック:クイック(ピンクの血管部分)から2~3mm先端のみをカット。黒い爪は慎重に。

- 爪をカット:切れ味の良い爪切りで、尖った部分を少しずつサクッ。深爪厳禁、焦らず進めましょう。

- ご褒美&声かけ:終わったら必ずおやつや褒め言葉で締める。

爪切りの最中、猫がイヤなサイン(バタバタ、耳を下げる、しっぽをばたつかせるなど)を出し始めたら即中断が安全です。1日2本ずつなど小分けにするのも大きなポイント。失敗しそうなとき、怖いと感じるときは無理せずプロにお願いしましょう。安全が最優先です!

嫌がる猫への対応方法

「うちの保護猫は触るだけで大騒ぎ…」そんな方も慌てないでOK。嫌がる猫・暴れる猫には下記の方法が効果的です。

- 洗濯ネット活用:視界と動きをやさしく制限できる保定法。網目から爪を出して一本ずつカットします。

- バスタオルやおくるみ術:体全体を包み、猫に安心感。「顔が隠れると猫は落ち着く」原理を活用。

- おやつ作戦:超おやつタイム中にサクッ。片手でおやつを与えつつもう一人で切るのも有効。

- 寝ている間を狙う:がっつり寝てる時に1本だけ切るのも時短テク。

- どうしても難しい場合:動物病院やトリミングサロンなどのプロ利用も恥ではありません。

「コロコロ対策」(粘着テープを首後ろに貼ると猫が静かになる)といった最近話題の裏技もありますが、パニックや窒息のリスクがあるため推奨されません。安全な方法で、猫のストレスと怪我リスクを減らす工夫を優先しましょう。

保護猫・初心者の場合、一度にすべての爪を切る必要はありません。「今日は右手だけ」でも「1本だけ」でも十分大成功。根気強く、優しいケアを続けていくことが最大の近道です。

爪切りのコツと工夫

タイミングの見極め

保護猫の爪切りの成否を握るのは、実は「いつやるか」。猫が最もリラックスしている瞬間こそ絶好のタイミングです。具体的には、ご飯直後、遊んだ直後、うたた寝や仰向け寝のときなど。反対に、猫が興奮しているとき、食事前や物音が多い時は避けた方が良いでしょう。

今がチャンスか?!

「今日中に全部やろう」は逆効果。一度で全部こなそうと思わず、“1日1本” “週末ゆっくり後ろ足”など、分割作戦でOKです。「行動パターン観察」と 「ちょっと先読み」が、嫌がる猫への最高の対策になります。

また、「フローリングでカチカチ音がする」「家具への爪とぎが増えた」「爪先がとがってきた」などのサインもタイミング決定の目安。「切らねばならない」と気負うのではなく、「今日こそ1本だけでも大勝利」の精神で臨みましょう!

ご褒美の活用

「猫 爪切り コツ」の鉄板は強力ご褒美作戦です。猫は「ご褒美」でポジティブに学習・行動変容する動物。そのため、爪切りの前後に「大好きなおやつ」や「ほめ言葉」「お気に入りのおもちゃでの遊び」を与えることで、「爪切り=ちょっと良いこと」と印象づけることができます。

ポイントは、「良いことの瞬間と同時に褒める」。例えば、1本切ったら即おやつ、撫でる、褒め言葉。「猫 爪切り コツ」の“タイミング命”はここでも生きています。

実際、保護猫のケアでは「1本切っただけで絶賛」「爪切りしながら、おやつを舐めさせ続ける」というポジティブ強化作戦が次の成功につながることが多く、信頼関係の構築にも直結します。

失敗しないためのポイント

初心者が「保護猫 爪切り」で心配になりやすい最大ポイントは「クイック(血管・神経)」の切りすぎ。これを回避するには次のポイントを守りましょう。

- 指先の肉球を軽く押し、爪の構造(ピンク色の部分)をしっかり確認

- クイックから2~3mm程度先端のみカット(黒い爪は特に慎重に、少しずつ)

- 少量ずつ切る=一発で全カットは禁止

- 迷った時は少しだけ残して切る(「切りすぎるより長い方がマシ」)

- もし出血した場合は、止血剤・ガーゼ・コットンを圧迫止血に使う。止まらない場合はすぐ動物病院へ。

また、「切れ味の良い爪切り」を選ぶのもポイント。音が静か、刃が薄めのものは猫のストレス減に直結します。無理せず・焦らず・少しずつを徹底しましょう!

そして、「自力で無理そうなときはプロに頼る」。これも大きな失敗回避ポイントです。猫も飼い主も怪我なく、かつ信頼損失を避けるための大事な「勇気ある撤退」です。

体験談:筆者の保護猫との爪切り奮闘記

にゃタゾノは生後2か月ほどから我が家にきましたが、爪切りはいつも2人がかり。というのも主は視力が悪く(老眼)小さな子猫の爪の先などよくは見えない。。。

このため、深く爪をきってしまったことがあり、出血させてしまいました。元々動きの激しいにゃタゾノは捕まえられたり抱っこされることが苦手なので、爪を切るというよりも捕まえるのに一苦労なのです。

2人がかりでも爪をきれたらほめちぎり、おやつをあげていいことあるぞ、の経験値を重ねることでようやく1日2爪くらいをきらせてもらえるようになりました。

そして、だっこされる心地よさもわかってきたようです。2年半でようやくです。だから無理することなく、できない、嫌がられるのであれば、獣医さんやお手入れサロンで代わりにしてもらうことを検討されるのもよいと思います。

今では「爪切り=大好きなチュールタイム」になりました。「1回で完璧」はいまだにありえません。それくらいでいいのだ、と考えています。

まとめ:初心者でもできる保護猫の爪切り

保護猫の爪切りは、初心者にとってはとてもじゃないけれど大変!!と感じるかもしれません。でも、しっかり準備&ゆっくり信頼構築&完璧をめざさない工夫さえあれば、よいし、やってもやらなくてもOKくらいのゆとりある気持ちでよいかと思います。

最重要ポイントは、嫌がる時にはやらない。ムリにやらない。

落ち着いている時にそっと爪切りとご褒美おやつを準備し焦らず1本ずつ。「全部切れなくてもOK」でいいじゃないでしょうか。

コメント