はじめに:保護猫の歯のケアは「後後回しにしないで

保護猫を迎えた初心者さんがまず用意するのは、フードやトイレ、おもちゃなどです。しかし、意外と見落とされがちなのが「歯磨き」などの口腔ケアです。

実は、口の健康は全身の健康と深くつながっています。

日本の動物病院の獣医師たちの報告によると、3歳までにおよそ7割前後の猫が何らかの歯周病を経験しているといわれています。

歯周病は、口臭や痛みのほか、進行すると心臓や腎臓など全身の病気と関連することもあり、「放っておけばそのうち治る」というタイプのトラブルではありません。

特に保護猫は、これまできちんとデンタルケアをしてもらえていなかった可能性が高く、歯石や口内トラブルを抱えているケースも少なくありません。

だからこそ、お迎え後の早い段階から「痛くない・怖くない歯磨き習慣」をつけてあげることが、

将来の大きな病気を防ぐことにつながります。

この記事では、初心者さんでも取り組める保護猫の歯磨きの始め方と、自宅でできる口腔ケアの工夫・歯周病予防のポイントを、専門家の知見も踏まえてやさしく解説します。

「うちの子に歯ブラシなんて絶対無理!」と思っている方こそ、ぜひ肩の力を抜いて読み進めてみてください。

保護猫の歯磨きを始める前に知っておきたいこと

なぜ保護猫にこそ歯磨きが必要なのか

猫の歯周病は、食べかすと細菌が混ざった「歯垢(プラーク)」が歯の表面に付着してそのまま固まり、歯石になることで進行します。人間と違って

猫の歯垢は数日で歯石化するため、日常のケアなしではあっという間に口腔トラブルへと発展してしまいます。

保護猫の場合、これまで暮らしてきた環境で

歯磨きどころか、柔らかいフードばかり与えられ、口内トラブルのケアがされていないというケースも少なくありません。そのため、お迎え時点で既に歯石が付着していたり、口臭が強かったり、よだれが多かったりする症状が見られることもあります。

歯周病が進行すると、

- 口臭が強くなる

- 歯ぐきが赤く腫れる・出血する

- ごはんを食べるのをためらう、片側だけで噛む

- ひどい場合は歯が抜ける、顎の骨に影響が出る

といった症状が現れ、猫にとって大きな痛みとストレスになります。さらに、歯周病菌が血流に乗って心臓や腎臓などの臓器に影響を及ぼす可能性も指摘されています。

こうした事情から、保護猫の歯磨きは「贅沢なお手入れ」ではなく、健康寿命を延ばすための必須ケアと考えた方がでしょう。

とはいえ、最初から完璧を目指す必要はありません。

「口元に触れることに慣れてもらう」ことが、いちばん最初の大きな一歩です。

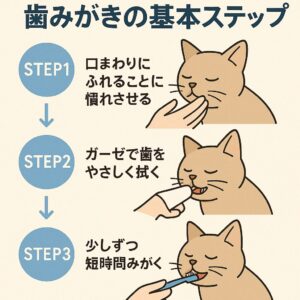

歯磨きデビュー3ステップ:準備 → 練習 → 本番

いきなり歯ブラシを口の中に入れると、ほとんどの猫は全力で拒否します。

特に保護猫は、過去の経験から「口元を触られる=怖いこと」と結びついている場合もあるため、段階を踏んで少しずつ慣らすことがとても重要です。

ステップ1:口まわりタッチに慣れてもらう(数日〜数週間)

- 猫がリラックスしているタイミングで、顎やほっぺたをやさしく撫でる。

- 慣れてきたら、口角あたりを一瞬だけ触ってすぐ離す。

- 触れられても落ち着いていられたら、おやつを与えたり、やさしい声で褒める。

この段階では、「口元を触られても嫌なことは起こらない」と覚えてもらうのが目的です。

数日で進む子もいれば、数週間かけてゆっくり進む子もいます。

ステップ2:ガーゼで歯の表面をなでてみる

- 清潔なガーゼやコットンを指に巻き、ぬるま湯で軽く湿らせる。

- 上の唇をそっと持ち上げ、見える範囲の歯を「1〜2本だけ」やさしくなでる。

- 最初は数秒でやめる。上手くできたら必ず褒めて終了する。

ガーゼでこするだけでも、歯垢の一部を落とす効果があるので、「今日は右側だけ」「明日は左側だけ」と、少しずつ範囲を広げていくようにしましょう。

ステップ3:猫用歯ブラシで短時間のブラッシング

- 慣れてきたら、ヘッドの小さな猫用歯ブラシにステップ2と同じ要領で移行する。

- 歯ぐきを傷つけないよう、力を入れずに小刻みに動かす。

- 最初は「前歯だけ」「片側の奥歯だけ」といった部分ブラッシングで十分。

理想は毎日ですが、週2〜3回でも「やらないよりはずっと良い」とされています。

大切なのは、長時間頑張ることよりも猫の負担にならない範囲で続けることです。

自宅でできる口腔ケアの工夫

猫が怖がりにくい道具の選び方

歯磨きの成否は、実は「どんな道具を選ぶか」によっても左右されます。

初心者の方には、次のような道具が扱いやすいでしょう。

- 指サック型の歯ブラシ:人の指にかぶせて使うタイプで、指で触るステップ2から移行しやすい。

- ヘッドが小さい猫用歯ブラシ:奥歯まで届きやすく、毛が柔らかいものを選ぶ。

- 柔らかいガーゼ:どうしてもブラシが苦手な子には、ガーゼだけでも一定の効果があります。

いずれの場合も、人間用の硬い歯ブラシや研磨剤入り製品は使用しないでください。

歯ぐきを傷つけたり誤飲のリスクが高まるため、必ず猫用または獣医師推奨の製品を選びましょう。

歯磨きペーストとご褒美の上手な使い方

歯磨きペーストは、「おいしい味のするご褒美」として使うと、心強い味方になります。

猫用ペーストは基本的に飲み込んでも安全な成分で作られており、

チキン味や魚味など、猫が喜びやすいフレーバーが多く販売されています。

使い方のポイントは、

- 最初は歯ブラシにはつけずに指先につけ、なめてもらう。

- 「これはおいしいもの」と覚えてから、少しだけブラシにつけて口に入れてみる。

- 歯磨きの後にも少量を舐めさせ、「頑張ると言い良いことがある」と印象づける。

なお、人間用の歯磨き粉は絶対に使用しないでください。

発泡剤やフッ素濃度などが猫には適しておらず、飲み込むことで体調不良を起こす恐れがあります。

歯磨きがどうしても難しいときの「次の作戦」

トラウマが強い保護猫や高齢猫の中には、どうしても歯ブラシを受け入れられない子もいます。

そのような場合でも、次のような「少しでもマシにする工夫」が可能です。

- デンタルケア成分を含むおやつや飲料を、獣医師と相談のうえ取り入れる。

- ガーゼで歯ぐきをマッサージする程度から始め、口内の血行を促す。

- 口臭や食べ方の変化がないかをこまめにチェックし、異常があればすぐに病院へ相談する。

これらはあくまで「歯磨きの代わり」ではなく「補助」ですが、

何もしないよりは、ずっと良い選択です。

無理に押さえつけて歯磨きをすると、猫との信頼関係そのものが傷ついてしまうため、

その子の性格や体調に合わせて柔軟に対応しましょう。

歯周病を防ぐための生活習慣

フード選びと「食べ方」のチェック

歯の健康には、何を食べるかだけでなく「どう食べているか」も大切です。

一般的にドライフードは、歯の表面をこすって歯垢を落とす効果が期待できます。しかし、ウェットフードだけだと歯垢が残りやすいといわれています。

とはいえ、口内に痛みのある猫に硬いフードを無理に与えるのは逆効果です。

以下のポイントを目安に、フードと食べ方を観察してみてください。

- 以前より噛むのに時間がかかっていないか。

- 片側の歯だけで噛んでいないか。

- ドライフードを残してウェットだけを食べるようになっていないか。

こうした変化は、口内の痛みや歯周病のサインであることがあります。

気づいた時点で一度、獣医師に相談すると安心です。

動物病院での専門ケアと相談ポイント

自宅ケアだけでは取り切れない歯石や進行した歯周病には、

動物病院でのスケーリング(歯石除去)や専門治療が必要です。

多くの場合、全身麻酔が必要になるため、事前に健康診断や血液検査を行った上で実施されます。

受診時には、次のような点を相談するとよいでしょう。

- 現在の歯ぐき・歯石の状態、そしてすぐに治療が必要かどうか。

- 自宅での歯磨きはどの程度できていればよいのか。

- 年齢や持病を踏まえた麻酔リスクと、治療のメリット・デメリット。

「まだ若いから大丈夫」と思っているうちに、歯周病が進行しまうことも少なくありません。

年に1回の健康診断の際に、口の中も一緒にチェックしてもらう習慣をつけておくと安心です。

ストレスケアとシニア期の口腔トラブル

ストレスは免疫力を下げ、口内環境の悪化にもつながると考えられています。

保護猫は環境の変化に敏感な子が多いため、

安心できる隠れ場所・落ち着いた生活リズム・穏やかな接し方が、結果的に歯の健康にも良い影響を与えます。

また、シニア期になると、

- 歯ぐきが痩せて歯根が露出しやすくなる

- 持病や腎臓病などとの関連で口臭が強くなる

- 麻酔リスクの関係で大掛かりな治療が難しくなる

といった問題も増えてきます。

若いうちから地道に口腔ケアを続けることは、シニア期の「痛くない毎日」を守るための投資だといえるでしょう。

体験談:にゃタゾノと「歯ブラシ嫌い」からの小さな成功体験

私がにゃタゾノを迎えた当初、口臭が少し気になっていました。

「嫌がることはしたくない」と歯磨きを先延ばしにしていました。

しかし、ある日カリカリを食べるスピードが急に落ちなにかが落ちたので、「もしかして歯が痛いのかも」と不安になりました。

病院で診てもらうと、「歯の抜け代わりですね(笑)。ちょうどよいので今のうちにケアを始めるといいですよ」と言われました。

※ 猫も歯が生え変わるのです。(知っていました?)

そこで、ステップ1の「口元タッチ」からやり直すことにしました。

最初は顎に触れるだけで逃げていましたのが、1週間ほどでほっぺに触れても平気になり、今では私が口の中に手を入れても嫌がらなくなりました。

今ではすっかり歯も生え変わり、かわいいミニミニ前歯と牙でハムハムするのが習慣になりました。

完璧ではなくても、「ゼロから一歩進むこと」が、将来の大きな差につながるのだと信じています。

まとめ:今日からできる、保護猫のためのやさしいデンタルケア

保護猫の歯磨きは、最初こそハードルが高く感じられますが、

口元タッチ → ガーゼ → 歯ブラシという小さなステップに分ければ、

初心者さんでも少しずつ進めていくことができます。

ポイントを振り返ると――

- 歯周病は3歳頃から急増するため、保護猫ほど早めのケアが大切。

- 「怖くない・痛くない」経験を積み重ねることで、歯磨きへのハードルは下がる。

- 道具選びやペースト、ごほうびを工夫すれば、猫にとってもご褒美タイムにできる。

- 食べ方の変化や口臭は、歯周病のサイン。気づいたらすぐに動物病院を受診。

ユーモアを込めて言えば、歯磨きは「猫と人間の共同プロジェクト」。

完璧を目指さなくても構いません。今日からできる小さな一歩を、ぜひ始めてみましょう。

その積み重ねが、保護猫の口元と健康とあなたとの長い暮らしを支えてくれます。

参考情報・注意事項

参考情報

- 千葉県内動物病院コラム「犬と猫の歯周病について」

- 各種動物病院サイトによる猫の歯周病発生率に関する解説

注意事項

本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の猫の診断や治療を保証するものではありません。

口臭・食欲低下・よだれ・歯ぐきの腫れ・痛がる様子などが見られる場合は、できるだけ早くかかりつけの動物病院を受診してください。

歯石除去や抜歯などの処置は、自宅では行わず、必ず獣医師の指示のもとで実施しましょう。

コメント