はじめに:噛む・引っかく…その行動、実は“助けを求めるサイン”かもしれません

保護猫と暮らし始めた多くの初心者がまず戸惑うのが、突然のガブッ!や

シャッ!という反応です。

一見「攻撃」や「嫌われている」と感じてしまいがちですが、獣医行動学の専門家は

「噛む・引っかくは猫からのメッセージ」と語ります。

特に保護猫は、環境変化・過去のトラウマ・社会化不足など、

人に慣れていない背景を抱えることが多く、行動には深い理由が隠れています。

この記事では「保護猫 噛む」「猫 引っかく」「猫 トラブル 解決」を軸に、

獣医師の見解 × 初心者向けの優しい対応法をたっぷりと紹介します。

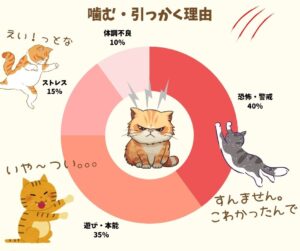

なぜ噛む?なぜ引っかく?|知るだけで不安が半分になる“原因の正体”

【怖いから】恐怖・警戒心からくる防御反応

獣医師が最も強調する理由が恐怖による防御です。

保護猫は、過去に人から嫌な経験をしていたり、野良時代に生き延びるため、

「まず防衛」という行動が身についていることがあります。

・触ろうとした瞬間に噛む

・近づくだけで手を出す

・抱っこしようとすると強く引っかく

これらは攻撃ではなく“距離を保ちたい”というSOS。

獣医師によると、恐怖反応が強い猫ほど、「隠れ場所の確保」「追い詰めない動線」が必須とのこと。

気づかぬうちに“逃げ道を塞いでいる”ケースも珍しくありません。

【遊びたいだけ】狩猟本能がスイッチON

特に若い猫・子猫に多いのが、遊びの延長で噛むパターン。

獣医師は「猫にとって噛む=手で遊ぶ行為は正常」と説明します。

保護猫が次のような動きを見せたら、それは“遊びたい”の合図です。

・手を追いかける

・足元に飛びつく

・突然スイッチが入る(いわゆる“猫のゾーン”)

この場合の改善策はおもちゃにエネルギーを逃がすこと。

手で遊ぶと誤学習になり、噛み癖が悪化するため注意が必要です。

【体の異変】痛み・病気・ストレスが原因のケースも

獣医師が見逃さないのが、体調不良による攻撃行動です。

急に噛む・触られるのを嫌がるようになった場合は、次の可能性が考えられます。

- 歯痛・口内炎

- 関節炎(触られると痛い)

- 皮膚炎・外傷

- ストレス過多・環境変化

初心者は「性格の問題」と考えがちですが、

行動変化は“サイレントSOS”であることも多いです。

今日からできる!噛む・引っかく行動を改善する黄金ルール

【まずは環境改善】“安全な空間”ができるだけで9割変わる

獣医行動学の専門家は、しつけよりも先に環境改善を推奨します。

猫が安心できる場所がなければ、噛む・引っかく行動は収まりません。

- 隠れられる箱やトンネル

- 高い場所(キャットタワー)

- 人と距離を取れる部屋

- 大きな音や刺激の少ない環境

「攻撃の原因=不安」と考えると、改善の糸口が見えやすくなります。

【遊びを制す者がしつけを制す】正しい遊ばせ方が超重要

噛み癖の大半は“遊び方の誤り”です。

手を獲物にして遊ぶと、その行動が固定化されます。

獣医師は次の方法を強く推奨しています。

- 必ず「棒タイプ」のおもちゃを使う

- 狩猟本能を満たす遊び(追う→捕まえる→休む)

- 夜の運動不足解消に10分の遊びを追加

猫は“噛んでもいい対象”と“だめな対象”を学習できるため、

繰り返すほど行動が良い方向へ変わります。

【叱るのは逆効果】褒める・距離を取る・終了させるの三本柱

叱られると猫は「怖い=もっと防御しなきゃ」と悪循環に陥ります。

獣医師は次の3つを推奨します。

- 噛まなかった瞬間に褒める

- 噛まれたら遊びを静かに終了

- 興奮している時は距離を取る

良い行動を強化し、悪い行動は自然に減らすのが正しいしつけの形です。

初心者でもできる!タイプ別・やさしい接し方ガイド

【慎重派さん】まずは“見守る愛”から

慎重タイプの保護猫は、人の動きをじっくり観察する傾向があります。

このタイプには「近づきすぎない配慮」が最も効果的。

- 猫の方から来るまで待つ

- 視線を合わせすぎない

- 静かな声で短く話しかける

【甘えん坊さん】上手に褒めれば爆伸びするタイプ

甘えん坊タイプは、褒められると行動が劇的に改善します。

強化要素(おやつ・言葉)を使うと大きな効果が期待できます。

【エネルギッシュさん】遊びの改善で問題が一気に解決

興奮しやすいタイプは、運動不足が噛む・引っかく行動の原因に直結。

十分な遊びと刺激のコントロールがポイントです。

【トラウマありさん】“時間が愛情”と心得て

過去に辛い経験をした猫は、接し方の30%がしつけ、70%がメンタルケアです。

焦らず、1つの成功体験を積ませるごとに信頼が深まります。

体験談:噛み癖で悩んだ私が「手を狙われない」ように変わった方法

にゃタゾノも、お迎えした当初は手を見ると“狩猟スイッチON”になるタイプでした。毎日のように傷を作りながら悩んでいた時、獣医師から次のアドバイスを受けました。

- 手では遊ばない

- 興奮したら一度距離を取る

- 隠れ家と高い場所を増やす

「手で遊ばない、といわれても足も傷だらけですが・・・」と非常に困った記憶があります。撫でてあげたいのに、撫でようと手を伸ばしてかじられているのですから。知人からも「そのキズはひどいね」といわれる有様で、手から変なものが出ているのかしら、と毎日悩んでいました。

しかし獣医師の指導の通り、じゃらしも柄の長いもので遊んだり、サッカーのように少し離れたところからふわふわのボールを転がして遊ぶようにし、噛まれた時には、「痛いからやめて!」という気持ちを態度で表し遊びをやめる、噛みつこうとしたても、ダメ!と言って噛むのをやめたときには思い切りほめる、ということをしました。

不思議なもので信頼関係が少しずつ深くなっていくと共に、撫でられる心地よさも相まって、今では噛み癖がほぼゼロになりました。たとえ噛んでも甘噛みができるようにもなりました。手にも足にもすり寄って甘えてくれるほどです。

やっぱり野良の子猫が外の世界で生き延びるためには、常に危険と隣合わせで暮らし、「人間=怖いもの」、と本能的に刷り込まれた状態だったことで、人から手を伸ばされるととっさに反応してしまうのではないか、と考えています。

まとめ|噛む・引っかく行動は“改善できるサイン”です

噛む・引っかく=問題行動ではなく、

猫からのメッセージであることを理解することが第一歩です。

・恐怖

・遊び

・ストレス

・体調不良

原因を見極め、環境づくり・遊び方・褒め方の3軸を改善すれば、

どんな保護猫でも必ず落ち着きを取り戻していきます。

あなたの優しい対応が、猫にとっての「安心の証」になります。

焦らず、寄り添いながら、信頼を積み重ねていきましょう。

コメント