はじめに:保護猫のストレスは「見えないサイン」から始まる

保護猫と暮らし始めると、「この子は幸せなのかな?」と心配になる瞬間が多々あります。特に猫を飼うのが初めての人にとっては、お互いに初めてのことばかりで、猫の行動が「性格」によるものなのか「ストレスサイン」なのかを見分けるのは、特に初心者には難しいものです。

この記事では、私が実際に保護猫と暮らす中で気づいた「行動に隠されたサイン」について、具体的に解説します。

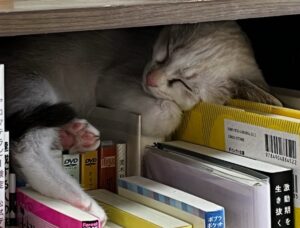

寝ているときは天使

保護猫が見せるストレスサインとは?見逃してはいけない行動パターン

よく見られる3つの行動パターン

保護猫がストレスを感じると、行動に変化が現れます。

「隠れる」

「鳴き声が増える」

「食欲が落ちる」

などの変化は、猫が環境に不安を感じているサインです。これらは人間でいう「ため息」や「不眠」に近いもので「異常」ではなく、猫なりのSOSの表現と理解しましょう。

特に隠れる行動は、猫が安心できる場所を求めているサインです。問題行動と誤解されがちですが、実は心の防御反応であり、日常生活で一般的に起こりうる行動です。

毛づくろいのしすぎ・しなさすぎは要注意サイン

ストレスは体にも現れます。毛づくろいが過剰になり、部分的に毛が抜ける(いわゆる「なめハゲ」)こともあります。逆に毛づくろいをほとんどしなくなる場合も、ストレスや体調不良の兆候です。

さらに、下痢や嘔吐などの消化器系の不調も、ストレスの影響で起こりやすくなるので注意が必要です。

人間が胃痛になるのと同じように、猫の心と体も密接につながっています。

問題行動との違い

保護猫の問題行動としてよく挙げられるのが、爪とぎや家具の破壊、トイレの失敗などです。

しかし、これらの行動もストレスサインである場合があり、単なる「悪い子」ではなく、「助けて!」のメッセージなのです。

猫の行動をラベル付けするのではなく、その背景を理解することが大切です。

犯人はあたちです!

保護猫がストレスを感じる3つの原因

環境の変化

保護猫は新しい環境に適応するのに時間がかかります。

引っ越しや模様替え、家族構成の変化など、わずかな環境の変化でも、猫にとっては「生活が一変するほどの大事件」です。特に保護猫は、過去の経験から環境の変化に敏感です。

人間が「Wi-Fiが切れた!」と慌てるのと同じくらい、猫にとってはストレスフルな出来事なのです。

隠れられる避難場所が至る所にあることで、安心感を得られるようです。

人間との関わり方

猫は人間の態度に敏感です。

急に抱っこしたり、大きな声を出したりすると、安心感が崩れてしまいます。

特に保護猫は過去に人間との関係で傷ついている場合があり、信頼関係を築くには時間が必要です。焦らず、猫のペースに合わせることが重要です。

キーボードの後ろで遊ぶのを待っていて疲れて眠ったにゃタゾノ

他のペットとの関係

先住猫や犬との関係もストレスの原因になります。縄張り意識が強い猫にとって、新しい仲間は「侵入者」です。時間をかけて距離を縮める工夫が必要です。

急な同居は人間でいうと「突然のルームシェア」のようなもの。誰だって戸惑いますよね。

侵入者の臭いは逃さない!

今すぐできる!保護猫のストレスを減らす3つの実践法

安心できる環境づくり

「保護猫のストレス 解消」の第一歩は、安心できる環境を整えることです。隠れ家になるキャットタワーや段ボールを用意して、静かな場所を確保しましょう。

猫にとって「自分だけの城」を持つことは心の安定に直結します。狭くても、静かで人の出入りが少ない場所をひとつ用意するだけで、猫の落ち着きが変わります。

子猫時代の安心できる場所

遊びとコミュニケーション

遊びはストレス解消に効果的で、猫じゃらしやボールで遊ぶことで運動不足も解消されます。さらに遊びを通じて人間との信頼関係も深まります。猫にとって「遊びは愛情表現」であり、人間がカフェで友人とおしゃべりするように、猫にとっての遊びはコミュニケーションなのです。

食事と健康管理

食事は心と体の健康に直結します。栄養バランスの取れたフードを選び、食欲の変化に敏感であることが大切です。定期的な健康チェックも忘れずに行いましょう。ストレスが長引くと病気につながることもあるため、早めの対応が必要です。

【実録】にゃタゾノが噛み癖を克服するまでの記録

私自身、初めてにゃタゾノを迎えたときは、「問題行動だ!」と焦ることが多々ありました。

夜中に鳴き続けたり、主の手や足にかみついたり…。

噛み癖については本やインターネットでむさぼるように調べ、獣医さんに健康診断の際にも聞いてみました。

最初は歯が生え変わってかゆいのかと考えていましたが、歯の生え変わりが終わっても噛み癖は続き、原因がわからず悩みました。

書籍やネット情報も当てはまらず、獣医師に相談しても「性格かもしれませんね」と言われるだけ。途方に暮れていた時期もあります。

しかし、ここ最近になってようやく噛みつくことがなくなってきました。その違いについて考えたときに、答えが見つかりました。

体調が悪いとか、何かある、というわけではなく、にゃタゾノなりに、子猫をくわえて危険なところから移動するように、主を引っ張って動かしたかったようなのです。

にゃーと鳴いてもこちらが理解できないので、コミュニケーションとして会話が成立しません。そのため、ごはんがほしかったら噛みつく、眠かったら噛みつく、遊んでほしかったら噛みつく、というコミュニケーション手段になっていることが わかりました。

にゃタゾノはストレスになる前に、なんとかしようとしていたのです。安心できる隠れ家を作り、遊びの時間を増やしました。そして、にゃーに対して想像力を働かせて応えてみることで、通じ合える機会が増え、噛みつきも徐々に落ち着いていきました。

今ではほとんど甘噛みのみになり、主の手や腕や足に傷はほとんどなくなりました。むしろ「この子は私を信頼してくれている」と感じられるようになりました。猫を飼うのは初めてで大変でしたが、その先にはかけがえのない絆が待っていました。

まとめ:ストレスサインを理解することが絆を深める第一歩

保護猫のストレスサインは、問題行動に見えることもありますが、実は心のSOSです。

何かを訴えたいのに、言葉が通じないからこそ、環境の変化や人間との関わり方、他のペットとの関係などを原因として理解し、適切な対策を取ることが保護猫のストレス解消につながります。

猫の行動を「問題」ではなく「心のメッセージ」と捉えること、それが保護猫との信頼関係を築く第一歩です。最初は難しくても、「どうしてこうしたのかな?」と考える姿勢が絆を育てます。

保護猫と暮らす日々は試練と笑いが入り混じる冒険です。あなたの知恵と愛情で、猫の心を守りましょう。

コメント